2019年03月18日

花粉症の人は長生き?

3/15にこんなオモシロ医学論文の記事が出ていました。

花粉症は、花粉に対するアレルギーにより発症します。

アレルギーとは簡単にいえば免疫の過剰反応ですから花粉症を有する人は免疫の働きが活発であると考えることができます。

このことはまた、花粉症を有する人は、さまざまな病気に対する抵抗力が強いのではないか、ひいては花粉症ではない人に比べて長生きすることができるのではないか、という仮説を提起します。

そんな中、花粉症と死亡リスクの関連性を調査した研究論文が、日本疫学会誌2019年2月号に掲載されました。

この研究では、過去に心臓病や脳卒中、がんを発症したことがない45~80歳の日本人1万2471例が対象となっています。

被験者はアンケート調査に基づき、スギ花粉症を有する人(2444例)と、有していない人(1万27例)に分けられ、死亡のリスクが比較されました。

なお、結果に影響を与えうる、年齢、性別、喫煙状況、身体活動量などの因子で統計的に補正を行って解析しています。

10年にわたる追跡調査の結果、スギ花粉症を有する人は、そうでない人に比べて21%、統計学的にも意味のある水準で死亡のリスクが低下しました。

特に呼吸器疾患による死亡リスクは62%も低下するという結果でした。

もちろん、この研究結果のみで因果関係を決定づけることは難しいように思います。

ただ今後の研究成果の積み重ねにより、花粉症を有する人のどんな特性が寿命に影響を与えているのか、その詳細が明らかになるかもしれません。

(青島周一/勤務薬剤師。「薬剤師のジャーナルクラブ」共同主宰)

記事にもあるように、どのような物質が、どのような仕組みで、どのように影響しているのかわっていないので、半信半疑ではありますが、毎日花粉症で辛い思いをしている方には、少し慰めになるのではないでしょうか(笑)

なべっちもかなりの花粉症…

もうしばらくがんばりましょう!

花粉症は、花粉に対するアレルギーにより発症します。

アレルギーとは簡単にいえば免疫の過剰反応ですから花粉症を有する人は免疫の働きが活発であると考えることができます。

このことはまた、花粉症を有する人は、さまざまな病気に対する抵抗力が強いのではないか、ひいては花粉症ではない人に比べて長生きすることができるのではないか、という仮説を提起します。

そんな中、花粉症と死亡リスクの関連性を調査した研究論文が、日本疫学会誌2019年2月号に掲載されました。

この研究では、過去に心臓病や脳卒中、がんを発症したことがない45~80歳の日本人1万2471例が対象となっています。

被験者はアンケート調査に基づき、スギ花粉症を有する人(2444例)と、有していない人(1万27例)に分けられ、死亡のリスクが比較されました。

なお、結果に影響を与えうる、年齢、性別、喫煙状況、身体活動量などの因子で統計的に補正を行って解析しています。

10年にわたる追跡調査の結果、スギ花粉症を有する人は、そうでない人に比べて21%、統計学的にも意味のある水準で死亡のリスクが低下しました。

特に呼吸器疾患による死亡リスクは62%も低下するという結果でした。

もちろん、この研究結果のみで因果関係を決定づけることは難しいように思います。

ただ今後の研究成果の積み重ねにより、花粉症を有する人のどんな特性が寿命に影響を与えているのか、その詳細が明らかになるかもしれません。

(青島周一/勤務薬剤師。「薬剤師のジャーナルクラブ」共同主宰)

記事にもあるように、どのような物質が、どのような仕組みで、どのように影響しているのかわっていないので、半信半疑ではありますが、毎日花粉症で辛い思いをしている方には、少し慰めになるのではないでしょうか(笑)

なべっちもかなりの花粉症…

もうしばらくがんばりましょう!

2014年10月01日

思いもよらぬ腰痛

こんにちは くすのき鍼灸院 渡邉 です。

先日、女性の患者さんが腰痛の治療で来院されました。

「今まで腰痛なんてなったこと無いのに突然…」 との事でした。

受傷したきっかけも、腰を痛めた瞬間もわからずとのことでしたが、よくお話を聞いてみると…

最近猫背が気になりだして、背筋を伸ばすことが多いというお話でした。

そこで、背筋を伸ばす姿勢をしてもらうと…

腰痛の原因がわかりました。

その女性は背筋を伸ばすために、腰部を反らしていたのです。

過度に腰部を反らしていたので、腰椎の椎間関節が炎症→腰部の筋緊張を起こしていたようです

腰痛の原因が思い当たらないのも納得できます

では、猫背を改善するにはどうしたらよいのでしょうか?

猫背の問題点は腰部にあるのではなく、胸部・肩部にあります。

両肩が前方に落ち込んでいるので、後方に引き上げます。

いわゆる 「胸を張る」 姿勢です。

また無理に胸を張ろうとすると、身体を反らしてしまう事があります。

なので、更に正確に言うなら、 「肩甲骨を背中の中央に寄せる」 です。

すると、無理なく(身体に負担無く)猫背の姿勢が改善されます。

もちろん、くせになっている姿勢ですからすぐには治りませんが、普段から意識していくと徐々に改善されていきます。

来院された患者さんも、数日後腰が痛くなくなったとの事でした

先日、女性の患者さんが腰痛の治療で来院されました。

「今まで腰痛なんてなったこと無いのに突然…」 との事でした。

受傷したきっかけも、腰を痛めた瞬間もわからずとのことでしたが、よくお話を聞いてみると…

最近猫背が気になりだして、背筋を伸ばすことが多いというお話でした。

そこで、背筋を伸ばす姿勢をしてもらうと…

腰痛の原因がわかりました。

その女性は背筋を伸ばすために、腰部を反らしていたのです。

過度に腰部を反らしていたので、腰椎の椎間関節が炎症→腰部の筋緊張を起こしていたようです

腰痛の原因が思い当たらないのも納得できます

では、猫背を改善するにはどうしたらよいのでしょうか?

猫背の問題点は腰部にあるのではなく、胸部・肩部にあります。

両肩が前方に落ち込んでいるので、後方に引き上げます。

いわゆる 「胸を張る」 姿勢です。

また無理に胸を張ろうとすると、身体を反らしてしまう事があります。

なので、更に正確に言うなら、 「肩甲骨を背中の中央に寄せる」 です。

すると、無理なく(身体に負担無く)猫背の姿勢が改善されます。

もちろん、くせになっている姿勢ですからすぐには治りませんが、普段から意識していくと徐々に改善されていきます。

来院された患者さんも、数日後腰が痛くなくなったとの事でした

2014年08月12日

ドローイン

こんにちは くすのき鍼灸院 渡邉 です。

毎月第2・4月曜日に高齢者向けの体操教室を行っております。

いろいろな体操や指先や身体を使った脳トレなども行っております。

昨日の教室では新たに 「 ドローイン 」 を指導してきました。

ドローインとは…

英語表記だと(draw in)。日本語で、吸う・引っ込めるという意味があり、腹を大きく引っ込める呼吸法でのエクササイズのことです。

簡単に言うと、お腹をへこましたまま胸式呼吸をするというものです。

ドローインの効果は…

①腰痛改善・予防

息を吸ってお腹を引っ込めると、インナーマッスルの一つである腹横筋を使います。

腹横筋が強化されると、体幹が安定しやすく腰への負担を軽減することができる。

②姿勢・スタイルが良くなる

体幹の筋肉が鍛えられ、バランスのとれた美しい姿勢を保つことができます。

腹横筋は、ウエストのくびれを作る筋肉であり、鍛えることでお腹周りの引き締めウエストのサイズダウン効果が期待できる。

③ダイエット効果

お腹周りの筋肉(腹横筋、腹斜筋、腹直筋、脊柱起立筋、腸腰筋など)は、他の筋肉に比べてとても大きな筋肉ですが、通常のトレーニングでは鍛えるのが難しい部分です。

しかしドローインで鍛えることにより抜群のダイエット効果が見込めます。

筋肉が鍛えられれば基礎代謝が高まり、体脂肪を燃焼しやすい身体になるからです。

また、ヨガなどで多用される腹式呼吸よりも、胸式呼吸は交感神経を活性化します。ドローインはエクササイズとしての効果も高いとも言えます。

うぅ~ん。とても良いエクササイズですね~

教室ではすぐに 「 ドローイン 」 の形にならないので、まずは 「腹式呼吸」 から行っています(笑)

だれでも、どこでも簡単にできるドローインではありますが、妊娠中や産後すぐ、腰痛がひどい場合は、避けたほうがいいようです。注意してください。

毎月第2・4月曜日に高齢者向けの体操教室を行っております。

いろいろな体操や指先や身体を使った脳トレなども行っております。

昨日の教室では新たに 「 ドローイン 」 を指導してきました。

ドローインとは…

英語表記だと(draw in)。日本語で、吸う・引っ込めるという意味があり、腹を大きく引っ込める呼吸法でのエクササイズのことです。

簡単に言うと、お腹をへこましたまま胸式呼吸をするというものです。

ドローインの効果は…

①腰痛改善・予防

息を吸ってお腹を引っ込めると、インナーマッスルの一つである腹横筋を使います。

腹横筋が強化されると、体幹が安定しやすく腰への負担を軽減することができる。

②姿勢・スタイルが良くなる

体幹の筋肉が鍛えられ、バランスのとれた美しい姿勢を保つことができます。

腹横筋は、ウエストのくびれを作る筋肉であり、鍛えることでお腹周りの引き締めウエストのサイズダウン効果が期待できる。

③ダイエット効果

お腹周りの筋肉(腹横筋、腹斜筋、腹直筋、脊柱起立筋、腸腰筋など)は、他の筋肉に比べてとても大きな筋肉ですが、通常のトレーニングでは鍛えるのが難しい部分です。

しかしドローインで鍛えることにより抜群のダイエット効果が見込めます。

筋肉が鍛えられれば基礎代謝が高まり、体脂肪を燃焼しやすい身体になるからです。

また、ヨガなどで多用される腹式呼吸よりも、胸式呼吸は交感神経を活性化します。ドローインはエクササイズとしての効果も高いとも言えます。

うぅ~ん。とても良いエクササイズですね~

教室ではすぐに 「 ドローイン 」 の形にならないので、まずは 「腹式呼吸」 から行っています(笑)

だれでも、どこでも簡単にできるドローインではありますが、妊娠中や産後すぐ、腰痛がひどい場合は、避けたほうがいいようです。注意してください。

2014年05月27日

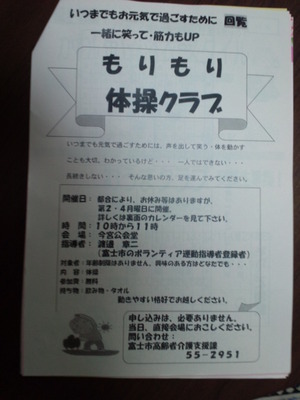

もりもり体操クラブ

こんばんは くすのき鍼灸院の 渡邉です。

昨日、5月26日の午前中に第一回 「もりもり体操クラブ 」 という体操教室を行いました!

これは去年から神戸二丁目公会堂で行っていた、

富士市主催のご近所・高齢者向け体操教室を、

自宅・治療院のある地域 「 今宮 」 で行ったものです。

今年の4月に今宮公会堂が新しく竣工されたことに伴い、コチラで体操教室をさせてもらうことになりました。

午前中の10:00~11:00の1時間で、

内容は、前半がストレッチ・筋トレの体操。後半は、歌や手遊びなどの脳トレを行いました。

初回は4名の参加者に来ていただけました。

町内会の回覧板だけの告知だったので、心配していましたが、来ていただけてよかったです

体操教室は毎月2回、第2・第4の月曜日を予定をしています。

次回は 6月9日(月)10:00~ 開催です。

参加費無料で、どなたでも参加できます(駐車場有)。

次回は参加者がもっと増えて、賑やかになると嬉しいです

昨日、5月26日の午前中に第一回 「もりもり体操クラブ 」 という体操教室を行いました!

これは去年から神戸二丁目公会堂で行っていた、

富士市主催のご近所・高齢者向け体操教室を、

自宅・治療院のある地域 「 今宮 」 で行ったものです。

今年の4月に今宮公会堂が新しく竣工されたことに伴い、コチラで体操教室をさせてもらうことになりました。

午前中の10:00~11:00の1時間で、

内容は、前半がストレッチ・筋トレの体操。後半は、歌や手遊びなどの脳トレを行いました。

初回は4名の参加者に来ていただけました。

町内会の回覧板だけの告知だったので、心配していましたが、来ていただけてよかったです

体操教室は毎月2回、第2・第4の月曜日を予定をしています。

次回は 6月9日(月)10:00~ 開催です。

参加費無料で、どなたでも参加できます(駐車場有)。

次回は参加者がもっと増えて、賑やかになると嬉しいです

2014年05月15日

体操教室の告知

こんにちは くすのき鍼灸院の 渡邉です。

5月26日(月)から毎月第2・第4月曜日に体操教室を行います。

教室名は、「 もりもり体操クラブ 」 です。 元気モリモリってことですね

いつまでも元気に過ごすためには、 「 声を出して笑う・身体を動かす 」 ことが大切です。

わかっているけど、一人では出来ない。 長続きしない。

…そんな思いの方、足を運んでみてください。

時間は10:00~11:00

場所は 富士市 (新)今宮公会堂 (今宮浅間神社の道向かい) です。

内容は、①ストレッチ ②軽度の筋トレ ③うた遊び ④脳トレ(体操) などを予定しております。

参加費無料

持ち物は、水分補給の飲み物を持ってきてください。

参加資格や年齢制限は無いので、お時間がある方で、身体を動かしたい方は参加してみてください。

楽しく、のんびりと、元気になる時間を作っていきたいと思います!

2014年03月12日

乳児(ちび也)のしもやけ

こんにちは なべっち です。

今年は3月になっても寒い日が続きますね~

そんな中、次男のちび也(11ヶ月)が しもやけ になりました

痛々しいです

最初は骨折でもしているんじゃないかと思いました。

お兄ちゃんの長男・ちび太(2歳7ヶ月)にいろいろとやられているので

でもそんなに痛そうな反応は示さないので、皮膚科を受診してみると…

「 しもやけ 」 の診断。

乳幼児は、しもやけ になりやすいとの事。

しもやけは寒冷の温度差に体内の温度調節が追いつかずに、特に手足の先や血液が循環しづらい末端(手足・鼻・耳・頬など)に多くおきます。

赤ちゃんは1日に意外にも大量の汗をかいていて、新陳代謝が活発。

汗が多くなると汗が気化する際にその部分の温度が下がります。

ですから多く汗をかく手足は特に温度が下がりやすくなってしまうようです。

手袋をして防寒したつもりだったのに、手のひらが汗ばんで冷え、しもやけになってしまうこともあります。

同じように雪遊びや手洗いで濡れたままの手をそのままにしておくと、しもやけになります。

しもやけは一箇所になっているわけではなく、いろいろなところに点在しています。

しもやけは、血のめぐりが悪くなって発症しますので、マッサージすることで血流が改善し、痒みや赤みが軽減します。

皮ふの乾燥はしもやけを悪化させてしまうことがあるので、保湿クリームで皮膚を保護するとの事。

皮膚科で処方されたのは…

ビーソフテン油性クリーム0.3%

と

ユベラ軟膏(ツボ入り)

ビーソフテン油性クリーム0.3% には

1g中、ヘパリン類似物質を0.3mg含有する。 と書いてあります。

ヘパリン類似物質 の効用は…

第一に 保湿力 です。

ヘパリン類似物質が肌に浸透すると、肌の中で本来、蒸発するはずであった水分をキープしてくれます。

第二の役割は、 血行促進 、血液の流れを良くすることです。

ヘパリン類似物質はこの効果を目的に、ケガをして傷ができたところに塗って、傷跡を目立たなくさせるのに使われたりします。

血行を良くして、傷の回復をスムーズにさせる狙いです。

そして、ユベラ軟膏は…

ビタミンA と ビタミンE が配合されている軟膏です。

ビタミンAには、皮膚の新陳代謝を高め角化をおさえる効果があります。

また、ビタミンEは皮膚の血行をよくします。

そのほかにも、いろいろな保湿剤が含まれており、皮膚の乾燥を防ぎ潤いをたもつ働きをします。

しもやけの治療には保湿と血行促進が大切だということですね。

これは 予防にも通じること だと思います。

①風呂上りや汗をかいたあとはすぐに水分をふき取り、温度が下がらないようにする。

②普段から手足をマッサージして血行促進!…スキンシップにもなりますね

③皮膚の乾燥に気をつけて、保湿を心がける。

以上、実践したいと思います

今年は3月になっても寒い日が続きますね~

そんな中、次男のちび也(11ヶ月)が しもやけ になりました

痛々しいです

最初は骨折でもしているんじゃないかと思いました。

お兄ちゃんの長男・ちび太(2歳7ヶ月)にいろいろとやられているので

でもそんなに痛そうな反応は示さないので、皮膚科を受診してみると…

「 しもやけ 」 の診断。

乳幼児は、しもやけ になりやすいとの事。

しもやけは寒冷の温度差に体内の温度調節が追いつかずに、特に手足の先や血液が循環しづらい末端(手足・鼻・耳・頬など)に多くおきます。

赤ちゃんは1日に意外にも大量の汗をかいていて、新陳代謝が活発。

汗が多くなると汗が気化する際にその部分の温度が下がります。

ですから多く汗をかく手足は特に温度が下がりやすくなってしまうようです。

手袋をして防寒したつもりだったのに、手のひらが汗ばんで冷え、しもやけになってしまうこともあります。

同じように雪遊びや手洗いで濡れたままの手をそのままにしておくと、しもやけになります。

しもやけは一箇所になっているわけではなく、いろいろなところに点在しています。

しもやけは、血のめぐりが悪くなって発症しますので、マッサージすることで血流が改善し、痒みや赤みが軽減します。

皮ふの乾燥はしもやけを悪化させてしまうことがあるので、保湿クリームで皮膚を保護するとの事。

皮膚科で処方されたのは…

ビーソフテン油性クリーム0.3%

と

ユベラ軟膏(ツボ入り)

ビーソフテン油性クリーム0.3% には

1g中、ヘパリン類似物質を0.3mg含有する。 と書いてあります。

ヘパリン類似物質 の効用は…

第一に 保湿力 です。

ヘパリン類似物質が肌に浸透すると、肌の中で本来、蒸発するはずであった水分をキープしてくれます。

第二の役割は、 血行促進 、血液の流れを良くすることです。

ヘパリン類似物質はこの効果を目的に、ケガをして傷ができたところに塗って、傷跡を目立たなくさせるのに使われたりします。

血行を良くして、傷の回復をスムーズにさせる狙いです。

そして、ユベラ軟膏は…

ビタミンA と ビタミンE が配合されている軟膏です。

ビタミンAには、皮膚の新陳代謝を高め角化をおさえる効果があります。

また、ビタミンEは皮膚の血行をよくします。

そのほかにも、いろいろな保湿剤が含まれており、皮膚の乾燥を防ぎ潤いをたもつ働きをします。

しもやけの治療には保湿と血行促進が大切だということですね。

これは 予防にも通じること だと思います。

①風呂上りや汗をかいたあとはすぐに水分をふき取り、温度が下がらないようにする。

②普段から手足をマッサージして血行促進!…スキンシップにもなりますね

③皮膚の乾燥に気をつけて、保湿を心がける。

以上、実践したいと思います

2014年01月21日

ワセリン いろいろ

こんにちは なべっち です。

前回、肌荒れでワセリンについて記事にしました。

その時にワセリンについて肌荒れだけでなく、いろいろな用途に 「 つかえる 」 事を知りました。

リップクリームとして

ワセリンはもともと、リップクリームや口紅の材料として使用されています。

指先にほんの少しだけとって唇に伸ばして下さい。塗りすぎた場合はそのまま手の甲などに伸ばしてハンドクリームに出来ますよ。

ささくれ・ひび割れに そしてその予防に

ひどい乾燥でひび割れてしまった手も、ワセリンで改善することがあります。

寝る前に水や化粧水などで水分を肌にたっぷり補給し、ワセリンをたっぷり手に擦り込んで下さい。

特に肌荒れが酷い箇所には、塗るというより「載せる」ような感覚で、厚く塗って下さい。このまま、綿手袋をつけて就寝して下さい。

また、洗い物をする前に手にワセリンをすり込ませておくと水や洗剤から手を守ってくれます。よくすり込ませるとべたつきが気にならず、手から皿や茶碗が滑ってしまうこともありません。

マラソンの前に

足の指に塗りこんで、マメ防止。脇や太もも、乳首に塗って、ウェアや肌擦れ防止に。

登山の靴ずれに

靴擦れなどの原因は、摩擦に依る炎症です。たっぷり塗ったワセリンが文字通り潤滑油となり、摩擦を軽減、疲労も軽減されます。

口角が切れた時にも

唇の両端に亀裂ができてしまうのが口角炎です。一度出来ると食事はしづらいし、あくびもうかつに出来ません。そんな時はワセリンをこまめにたっぷり塗って下さい。

ワセリンなら軟膏の基材にもなっているので、少しくらい口に入っても問題ありません。

2~3日で切れ目がくっついて、気づかないうちに治ってしまいます。

虫刺されにも!

蚊に刺されてしまったら、すぐにワセリンを厚く塗って絆創膏を貼って下さい。

かゆみが収まるというより、驚くほど痒くなりません。

ワセリンは軟膏にも使われていますが、そもそも痒み止め軟膏は、かゆみを抑えるのではなく、患部の乾燥を防ぐのが目的の一つです。ワセリンが刺された場所の乾燥を防ぎ、痒くなるのを抑えてくれます。

他にもこんな使い方が

●手に付いたチェーンの油が落ちる

●ひび割れそうな革製品の保湿に

美容に関しての情報もありました。

●粉吹きかかとや髪の毛に

●ほうれい線を薄くする

●メイク下地として使える

●クレンジングにも使えます

●香水の香りが長持ちする

●歯についた口紅を落とせる

医療に関しての情報も

●花粉症を防ぐことが出来る

●切り傷もすぐ治る

●火傷も跡が残らずキレイに治る

湿潤療法(モイストケア)

興味がある方は調べてみてください。

2014年01月17日

ちび太 肌荒れ

こんばんは なべっち です。

長男 ちび太 の口周りの肌が荒れています。

この時期の乾燥や、食事の時に食べ物が口の周りにも付いて荒れやすい環境です。

以前はベビーローションを塗ってケアをしていたのですが効果がありませんでした

噂に聞いていたので 『 白色ワセリン 』 を使ってみることにしたら肌の状態が良くなって来ました

肌の赤い小さな発疹が消え、ザラザラとした肌の質感が変わってきたのです

「 ワセリン 」 とは、石油から抽出された油で、優れた保湿効果がある軟膏です。無味無臭・無香料で、多くの

化粧品類、塗り薬の基材 としても使われています。

石油から作られた油… そんなもの身体につけて大丈夫?と思うかもしれませんが、ワセリンは多くの医薬品や化粧品に使用されるものなので安全性については心配いりません。

また 皮膚科や小児科などでもワセリンは処方 されています。

そんなワセリンにも 副作用 があります。

白色ワセリンによる皮膚の赤み、皮膚の発疹症状は、非常に肌が敏感な赤ちゃんや子供に発生するケースが多くあります。

これは、白色ワセリンに含まれる 微量の不純物 が反応を起こしている事が考えられます。

精製技術の進歩に伴い、白色ワセリンの不純物の多くは取り除かれましたが、やはりごく微量の不純物が混合されているためです。

アトピー性皮膚炎の持病 を持っている方や、 敏感肌の赤ちゃん の場合は、この極めて微量の不純物にも肌が過剰に反応し軽い炎症症状を発症してしまうケースがあります。

ちび太の場合も敏感肌のため、ベビーローションに含まれているワセリンに反応していたのかもしれません。

今回使った白色ワセリンは 「 ワセリンHG 」 という 大洋製薬㈱さん が製造販売している製品です。

この製品は白色ワセリンの中でも不純物の除去率が良いようです。

不純物が除去されているので、中身は無色透明です。

同じワセリンでも、他のメーカーの物で黄色みがかっている物もあります。

特徴に

とあったので、ちび太に使ってみたのですが正解でした

しかし、白色ワセリンから更に不純物を取り除いた商品があります。

「 プロぺト 」 というものです。

プロペトは、通常の白色ワセリンに比べてのびがよく、ベトベトしないためアトピー性皮膚炎のスキンケアに使用されています。

眼科用ワセリンともいわれて、眼球に塗っても刺激がほとんど無いようです。

また、プロぺトを更に精製し不純物を徹底的に取り除いた

「 サンホワイト 」 と呼ばれるワセリンも製品化されております。

最後にワセリンの 上手な使い方 についてです。

最初のワセリンの説明で 「石油から抽出された油で、優れた保湿効果がある軟膏」

とありましたが、保湿効果ではなく 保護効果 のほうがより近いようです。

ワセリンは油を精製したものです。 肌に油膜を張って保護する というイメージです。

ワセリンを塗る前に しっかり肌を保湿し、ワセリンで保護する というのがよりよい使い方だと思います。

しかし、肌を保護する効果があるので熱がこもりやすくなります。

患部に熱がこもって、逆に痒みが増してしまうようでは逆効果なので、その場合はワセリンの使用を控えてください。

2014年01月13日

飲む点滴

こんばんは なべっち です。

ここ一週間はかなり冷え込んでいますね。

そこでこのところ、夕方の休憩に 『 甘酒 』 を飲んでいます。

甘酒って身体が温まりますよね

それに甘酒は「飲む点滴」といわれるほど栄養価が高いのです。

甘酒の主な成分はブドウ糖で他にビタミンB1、B2、B6、アミノ酸にパントテン酸、葉酸、食物繊維など人間に必要なほぼ全ての栄養が入っていると言っても良いぐらいたくさんの栄養素が含まれています。

しかもこれら栄養素の吸収率は90%以上!ビタミン剤やサプリメントなどとは比較にならないほど体への吸収率が抜群なのです。

江戸時代には夏バテを防ぐ美味しい飲み物として重宝され、俳句でも「夏の季語」して使われていたそうです。

冷やした甘酒も美味しそうですね~

そして女性にうれしい美容の効果もたくさんあるのです。

1. 美白に効果

シミ・ソバカスは、皮膚のメラニン色素の沈着により起こります。

アミノ酸の一種のL−チロシンにチロシナーゼという酵素が作用して、ドーパクロムという メラニン色素になる前の物質ができます。

しかし、チロシナーゼの働きを阻害する酵素を加えると、ドーパクロムは生成できません。このチロシナーゼの働きを阻害する物質の代表の一つが、遊離リノール酸で、酒粕には大量に含まれています。

そしてアデノシンなどの働きによって皮膚の表面温度を上げ、毛穴を開かせ老廃物を排出し、新陳代謝を活発にして肌の清潔を保つ効果がある。それによって潤いを保ち、しっとりとした肌が作られるのである。

酒蔵の方たちの手が白くてきめ細かいというのは有名ですよね。

2. 保湿・保温に効果

甘酒には保湿効果の高いビタミンB群が豊富に含まれております。またアデノシンの血行促進成分により身体が温まり、冷えや肩こりにも効果があります。

3. ダイエットに効果

甘酒に含まれるブドウ糖は、血糖値をすばやく上昇させ、満腹感を得やすい効果があります。また、栄養素が豊富なことから「プチ断食」で普段の食事の代わりに飲むと効果的だと言われています。

4. 便秘解消に効果

甘酒には食物繊維やオリゴ糖も含まれているため、腸の働きをよくしてくれる作用があります。

ダイエットについてですが…

甘酒の製法には2種類あります。 酒粕 から作るものと 米麹 から作るものです。

米麹から作った甘酒は砂糖を一切加えていない自然の甘みなのに対し、酒粕で作る場合にはお砂糖を加えないといけません。

しかもこれが結構な量を入れないと甘くならないのでダイエット目的で甘酒を飲むときは要注意です!

またアルコールについて気にする方もいると思いますが、市販の甘酒はアルコール成分が1%~0%(清涼飲料水)のものがほとんどだと思います。

米麹にはアルコールは入っていませんが、酒粕にはアルコールが含まれています。

しかし、かなり下戸のなべっち(小さいコップ1杯のビールで気分が悪くなり、吐き気を催します

)

)でも、酒粕から作った甘酒(一度沸騰させる)を飲んでもまったく変化はありませんので、大きな心配はないように思います

まだまだ寒い日が続きますので、甘酒を飲んで身体を温めてみてください

2013年11月19日

便秘解消法

こんばんは なべっち です。

今日は、前回の続きから、 「 便秘を解消する方法 」 のお話です。

便秘の改善方法と言うのは、本当にいろいろあります。

例えば、食物繊維など便秘を改善してくれる栄養素を摂取する、腹筋を鍛える、決まった時間にトイレに行く、マッサージをする、乳酸菌を摂取する。

いずれも効果が期待出来る方法ですが、まずは 『 便 』 の話から。

便の構成成分 って知っていますか?

気にもしたこと無いと思いますが、 食べ物の残りかすはおよそ5~10% しかないのです!

大半は 水分(60~70%) が占め、次に多いのが 腸壁細胞の死骸 (15%〜20%)である。また、 細菌類の死骸 (10%〜15%)も食べ物の残りかすより多く含まれています。

この比率はいろいろな調査により多少誤差がありますが、便の構成成分のうち水分が多くを占め、食べ物の残りかすが1割程度なのは変わらないようです。

※食事中は水分を多く摂ったほうが良い便が出そうですね~

「便」はもともと出やすいように作られているように感じます。

ではいよいよ、 「 出しやすいような環境にする 」 ということですが、便秘を改善するために必要なのは、

① 腸内環境 を正常化することと、

② 腸の蠕動運動 を活性化することです。

①に関しては最初に書いた、食物繊維、乳酸菌、など食事に関することが多いので今回は割愛(笑)

しかし②に関しては鍼灸・マッサージ師の出番です。

「 腸の蠕動運動 」 とは、消化管などの臓器の収縮運動のことで、内容物(便)を移動させる運動のことです。

いよいよ 腸の蠕動運動を活性化する方法 を紹介します。

まずは鍼灸師らしく経穴(ツボ)の紹介(笑)

天枢(てんすう) ・ 大巨(だいこ)という経穴。

おへそから左右3~4cm外側にある天枢、と

その3~4cm下にある大巨。ゆっくりと数回痛くない程度に押す。

大腸兪(だいちょうゆ)という経穴。

腰の後ろ、第4腰椎の骨の真下から3~4cm外側。だとわかりづらいので、

背中側骨盤の一番高いところと背骨の中間。ゆっくりと数回痛くない程度に押す。

この経穴は腸の動きを刺激する効果があります。

朝、胃に飲み物や食べ物が入ると 「 胃・直腸反射 」 という反射が起こって、便が出やすくなります。

そこで朝食前にこの経穴を刺激して、さらに腸を動きやすくしましょう。

次にマッサージ

①お腹を時計回りに、おへそを中心にだんだんと大きく円を描くようにしてさする。

なぜ時計回りかというと大腸にある内容物は時計回りで肛門へ向かうからです。

大腸は体の中を一周もしてないですけどね(笑)。

②おへその少し上から恥骨へ向かって、手のひらを(使ってお腹を)波打たせながら下げて行きます。

大きく小腸・大腸全体を刺激します。

③左下下腹部から左股関節へ少しだけ強めに下に押し下げる。

これは直腸手前のS状結腸の刺激を目的としています。

①~③を3回ずつ3セット行います。

このマッサージは寝る前にすると良いですよ。翌日に効果が出ます。

簡単足裏マッサージ

図のとおり 「 土踏まず 」 は大腸・小腸ゾーンです。

ウォーキング で大腸を活性化したり、 青竹踏み の習慣をつけると簡単マッサージになります。

また、 腸は体温が上昇すると活発にはたらく 特性があるため、普段からシャワーではなく 湯船に浸かり体を温める ことを心がけてください。

その際、熱いお湯に浸かると交感神経が優位になり、腸のはたらきが阻害されてしまいますので、ぬるま湯に長く浸かる 半身浴 をお勧めします。

最後に、 トイレに行きたくなったら我慢しない! のは必須です。

この反応を抑制することが続くと、カラダは便意に反応しなくなり便秘になってしまいます。

お仕事が忙しかったり、子育て中のママさんはタイミングを逃してしまうことが多いと思いますが、これは 最重要 です!ご注意ください

今日は、前回の続きから、 「 便秘を解消する方法 」 のお話です。

便秘の改善方法と言うのは、本当にいろいろあります。

例えば、食物繊維など便秘を改善してくれる栄養素を摂取する、腹筋を鍛える、決まった時間にトイレに行く、マッサージをする、乳酸菌を摂取する。

いずれも効果が期待出来る方法ですが、まずは 『 便 』 の話から。

便の構成成分 って知っていますか?

気にもしたこと無いと思いますが、 食べ物の残りかすはおよそ5~10% しかないのです!

大半は 水分(60~70%) が占め、次に多いのが 腸壁細胞の死骸 (15%〜20%)である。また、 細菌類の死骸 (10%〜15%)も食べ物の残りかすより多く含まれています。

この比率はいろいろな調査により多少誤差がありますが、便の構成成分のうち水分が多くを占め、食べ物の残りかすが1割程度なのは変わらないようです。

※食事中は水分を多く摂ったほうが良い便が出そうですね~

「便」はもともと出やすいように作られているように感じます。

ではいよいよ、 「 出しやすいような環境にする 」 ということですが、便秘を改善するために必要なのは、

① 腸内環境 を正常化することと、

② 腸の蠕動運動 を活性化することです。

①に関しては最初に書いた、食物繊維、乳酸菌、など食事に関することが多いので今回は割愛(笑)

しかし②に関しては鍼灸・マッサージ師の出番です。

「 腸の蠕動運動 」 とは、消化管などの臓器の収縮運動のことで、内容物(便)を移動させる運動のことです。

いよいよ 腸の蠕動運動を活性化する方法 を紹介します。

まずは鍼灸師らしく経穴(ツボ)の紹介(笑)

天枢(てんすう) ・ 大巨(だいこ)という経穴。

おへそから左右3~4cm外側にある天枢、と

その3~4cm下にある大巨。ゆっくりと数回痛くない程度に押す。

大腸兪(だいちょうゆ)という経穴。

腰の後ろ、第4腰椎の骨の真下から3~4cm外側。だとわかりづらいので、

背中側骨盤の一番高いところと背骨の中間。ゆっくりと数回痛くない程度に押す。

この経穴は腸の動きを刺激する効果があります。

朝、胃に飲み物や食べ物が入ると 「 胃・直腸反射 」 という反射が起こって、便が出やすくなります。

そこで朝食前にこの経穴を刺激して、さらに腸を動きやすくしましょう。

次にマッサージ

①お腹を時計回りに、おへそを中心にだんだんと大きく円を描くようにしてさする。

なぜ時計回りかというと大腸にある内容物は時計回りで肛門へ向かうからです。

大腸は体の中を一周もしてないですけどね(笑)。

②おへその少し上から恥骨へ向かって、手のひらを(使ってお腹を)波打たせながら下げて行きます。

大きく小腸・大腸全体を刺激します。

③左下下腹部から左股関節へ少しだけ強めに下に押し下げる。

これは直腸手前のS状結腸の刺激を目的としています。

①~③を3回ずつ3セット行います。

このマッサージは寝る前にすると良いですよ。翌日に効果が出ます。

簡単足裏マッサージ

図のとおり 「 土踏まず 」 は大腸・小腸ゾーンです。

ウォーキング で大腸を活性化したり、 青竹踏み の習慣をつけると簡単マッサージになります。

また、 腸は体温が上昇すると活発にはたらく 特性があるため、普段からシャワーではなく 湯船に浸かり体を温める ことを心がけてください。

その際、熱いお湯に浸かると交感神経が優位になり、腸のはたらきが阻害されてしまいますので、ぬるま湯に長く浸かる 半身浴 をお勧めします。

最後に、 トイレに行きたくなったら我慢しない! のは必須です。

この反応を抑制することが続くと、カラダは便意に反応しなくなり便秘になってしまいます。

お仕事が忙しかったり、子育て中のママさんはタイミングを逃してしまうことが多いと思いますが、これは 最重要 です!ご注意ください

2013年11月16日

胃の痛み

こんにちは なべっち です。

突然ですが、

胃が重たい・痛い、圧迫されている、でも吐き気なし、下痢なし、という症状の原因に 便秘 があります。

その症状、「 宿便性の胃腸炎 」の可能性があります。

宿便とは…

便秘により 腸内に長く滞留している糞便 のことである。滞留便(たいりゅうべん)とも呼ばれる。

また、健康・ダイエット関係でよく用いられる「宿便」は、一般的な定義とは異なり、数週間程度以上の長期にわたり腸壁にこびり付いている便のことを指し、断食や腸内洗浄によってはじめて排泄されるとされる。

この手の言説では、こうして腸壁が清掃されるため断食に健康増進の効果があるとされるほか、断食しなくても宿便排泄に効果があるとされる健康食品の宣伝が行われることが多く、疑似科学の域を出ない。

ウィキペディア より

こんなときは、病院(内科)へ。

レントゲンで腹部を撮影してもらえれば、しっかり写っています

便秘ってよくあるもので、誰でもなるものですよね。

毎日少し出ているからいいやとか、いつも3日に1回だからと大丈夫と思っていると、胃腸炎や腸炎の症状が出てきます。

腸炎が重症化すると 潰瘍 が出来て、 出血 や 穿孔による 腹膜炎 など恐ろしい状況になることもあります

では、この便秘を解消する方法は?

それは次回に(笑)

2013年11月13日

顎(あご)の痛み

こんばんは なべっち です。

先日、 顎(あご)の痛み を訴える患者さんが来ました。

基礎疾患として 顎関節症 がある方でした。

問診・触診で 咀嚼(そしゃく)筋 の内の 咬筋(こうきん) に強い痛みと筋緊張があるのがわかり、治療しました。

患者さんは 2歳のお子さんがいる女性 で、育児などで精神的にも肉体的にもストレスが溜まっているようで、上半身がガチガチの状態でした。

10代半ば~30代の女性に多い顎関節症ですが、増悪要因の中に 精神的・肉体的ストレス があるので、今回もストレスが原因で痛みが強くなったと思われます。

以前は顎関節症の原因は噛み合わせの異常にあると言われていましたが、現在では顎関節症の原因となる因子はいくつかあり、それらが積み重なって、ある耐久限界を超えたときに発症する・・・と言われています。

また顎関節症のタイプはその障害のある部分によっていくつかに分けられています。

(日本顎関節学会による)

1) 筋肉の障害によって起こるタイプ(Ⅰ型)

2) 関節包・靱帯の障害によって起こるタイプ(Ⅱ型)

3) 関節円板の障害によって起こるタイプ(Ⅲ型)

4) 変形性関節症によって起こるタイプ(Ⅳ型)

鍼灸・マッサージの治療ではⅠ型(筋肉の障害)が適用のタイプになります。

来院された患者さんには、主訴の顎(あご)の治療と共に、ガチガチだった上半身の治療も行いました。

治療部位の咬筋 筋肉のしくみ・はたらき事典 より

治療後、顎(あご)の痛みが治まり、身体が軽くなるのと同時に腕の痛みも取れたと喜んでおいででした

顎(あご)の痛みと鍼灸・マッサージ?と思う方もいると思いますが、 適用のタイプなら治療効果も大きい のです。

原因がわからなかったり、原因がわかっていてもなかなか治らない痛みをお持ちの方がいらしたら、鍼灸院へ行ってみるのも一つの選択だと思います

先日、 顎(あご)の痛み を訴える患者さんが来ました。

基礎疾患として 顎関節症 がある方でした。

問診・触診で 咀嚼(そしゃく)筋 の内の 咬筋(こうきん) に強い痛みと筋緊張があるのがわかり、治療しました。

患者さんは 2歳のお子さんがいる女性 で、育児などで精神的にも肉体的にもストレスが溜まっているようで、上半身がガチガチの状態でした。

10代半ば~30代の女性に多い顎関節症ですが、増悪要因の中に 精神的・肉体的ストレス があるので、今回もストレスが原因で痛みが強くなったと思われます。

以前は顎関節症の原因は噛み合わせの異常にあると言われていましたが、現在では顎関節症の原因となる因子はいくつかあり、それらが積み重なって、ある耐久限界を超えたときに発症する・・・と言われています。

また顎関節症のタイプはその障害のある部分によっていくつかに分けられています。

(日本顎関節学会による)

1) 筋肉の障害によって起こるタイプ(Ⅰ型)

2) 関節包・靱帯の障害によって起こるタイプ(Ⅱ型)

3) 関節円板の障害によって起こるタイプ(Ⅲ型)

4) 変形性関節症によって起こるタイプ(Ⅳ型)

鍼灸・マッサージの治療ではⅠ型(筋肉の障害)が適用のタイプになります。

来院された患者さんには、主訴の顎(あご)の治療と共に、ガチガチだった上半身の治療も行いました。

治療部位の咬筋 筋肉のしくみ・はたらき事典 より

治療後、顎(あご)の痛みが治まり、身体が軽くなるのと同時に腕の痛みも取れたと喜んでおいででした

顎(あご)の痛みと鍼灸・マッサージ?と思う方もいると思いますが、 適用のタイプなら治療効果も大きい のです。

原因がわからなかったり、原因がわかっていてもなかなか治らない痛みをお持ちの方がいらしたら、鍼灸院へ行ってみるのも一つの選択だと思います

2013年11月11日

頭痛 ~現代医療鍼灸臨床研究会

こんにちは なべっち です。

今夜は第38回現代医療鍼灸臨床研究会での

テーマ 「 頭痛の病態から見た鍼灸治療の最前線 」 について

この研究会の特徴は、鍼灸治療を科学的に捉え、

エビデンス(証拠、根拠、証明、検証結果。たとえば医学においては、その治療法が選択されることの科学的根拠、臨床的な裏づけをいう)

に基づいた治療を行うための勉強会という事です。

なので、講師の先生方も大学病院内で鍼灸の研究や臨床をされている先生が多く、また教育講演では、鍼灸とは関係が無い各分野で最先端の研究をされているドクターが講義してくださいます。

今回は頭痛という事で、日本頭痛学会理事長 埼玉国際頭痛センター長 坂井文彦先生が講義してくださいました。

頭痛には国際頭痛分類なるものがあり、14種類に大別されます。

片頭痛、緊張性頭痛もそのうちの一種類で、二次性の頭痛(原因が頭痛そのもの以外)も14種類の中に入ります。

興味深かったのは、慢性頭痛のお話です。

慢性化しやすいものは、片頭痛・緊張性頭痛・群発頭痛であり、脳神経の中枢の感作が主役であること。

・脳内に痛み増幅系(過敏・混線・記憶)が根付いてしまう

・幻肢痛(ファントム・ペイン)が原因の一つ

・ペインマトリックス(末梢器官である身体(からだ)に病変がなくとも脳の活動の変化によって、しばしば痛みを生じさせること)

慢性片頭痛では 片頭痛 + 緊張型様頭痛 の様相を呈していること

鍼灸治療では鍼の刺激が、慢性頭痛の患者のみに慢性頭痛と同じ脳の領域に刺激を与えていること

など勉強になりました。

他にも、頭痛の鍼灸治療(鍼の作用機序・最新の知見)や顎関節症と頭痛などの講義を聴いてきました。

もちろん鍼治療の頭痛への治療効果や実績についての報告もありました。

東京ということで少し遠いですが、ためになる講義が多いので、毎回この研究会を楽しみにしています。

次回は 「 腰痛の病態と新たな治療戦略 」 で、研究会への参加人数が増えてきたとの事で会場が変わる様です。

東京大学 伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール

伊藤国際学術研究センター

新しい建屋(2012年5月)で、今回帰り際に外観をチラッと観てきました。

夕方でライトアップされていたこともあり、とても綺麗だったので、次回はまた違う楽しみが増えました

今夜は第38回現代医療鍼灸臨床研究会での

テーマ 「 頭痛の病態から見た鍼灸治療の最前線 」 について

この研究会の特徴は、鍼灸治療を科学的に捉え、

エビデンス(証拠、根拠、証明、検証結果。たとえば医学においては、その治療法が選択されることの科学的根拠、臨床的な裏づけをいう)

に基づいた治療を行うための勉強会という事です。

なので、講師の先生方も大学病院内で鍼灸の研究や臨床をされている先生が多く、また教育講演では、鍼灸とは関係が無い各分野で最先端の研究をされているドクターが講義してくださいます。

今回は頭痛という事で、日本頭痛学会理事長 埼玉国際頭痛センター長 坂井文彦先生が講義してくださいました。

頭痛には国際頭痛分類なるものがあり、14種類に大別されます。

片頭痛、緊張性頭痛もそのうちの一種類で、二次性の頭痛(原因が頭痛そのもの以外)も14種類の中に入ります。

興味深かったのは、慢性頭痛のお話です。

慢性化しやすいものは、片頭痛・緊張性頭痛・群発頭痛であり、脳神経の中枢の感作が主役であること。

・脳内に痛み増幅系(過敏・混線・記憶)が根付いてしまう

・幻肢痛(ファントム・ペイン)が原因の一つ

・ペインマトリックス(末梢器官である身体(からだ)に病変がなくとも脳の活動の変化によって、しばしば痛みを生じさせること)

慢性片頭痛では 片頭痛 + 緊張型様頭痛 の様相を呈していること

鍼灸治療では鍼の刺激が、慢性頭痛の患者のみに慢性頭痛と同じ脳の領域に刺激を与えていること

など勉強になりました。

他にも、頭痛の鍼灸治療(鍼の作用機序・最新の知見)や顎関節症と頭痛などの講義を聴いてきました。

もちろん鍼治療の頭痛への治療効果や実績についての報告もありました。

東京ということで少し遠いですが、ためになる講義が多いので、毎回この研究会を楽しみにしています。

次回は 「 腰痛の病態と新たな治療戦略 」 で、研究会への参加人数が増えてきたとの事で会場が変わる様です。

東京大学 伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール

伊藤国際学術研究センター

新しい建屋(2012年5月)で、今回帰り際に外観をチラッと観てきました。

夕方でライトアップされていたこともあり、とても綺麗だったので、次回はまた違う楽しみが増えました

2013年11月02日

しょうが

こんにちは なべっち です。

寒くなってきましたね~。

身体を温めるには しょうが です!

強い辛味はジンロゲンとショウガオールによるもの。

ジンロゲンは血行を促進し、身体を温める作用があるので、風邪の引き始めや冷え性、生理痛に有効です。殺菌効果も高く、生ものにも添えます。

ショウガオールは特に抗酸化作用が高く、抗ガン性があるといわれています。 野菜の便利帳より

うちではこんなもの作っています。

『 しょうが煮 』 です。

普通しょうが煮と言ったら、なんちゃらかんちゃらのしょうが煮というように、メインとなる魚や肉、野菜と一緒に煮込みます。

しかしこれはメインは しょうが!

スライスしたものを

シイタケ、削り節、だし昆布、砂糖、みりん、しょうゆで煮込みます。

甘辛くて、ご飯のお供に良いですよ~

もちろん、なんちゃらかんちゃらのしょうが煮にも使えます(笑)

治療院にはあめちゃんも置いてあります

いろんな種類があるんですよね~(笑)

ちなみに、下戸のなべっちは、飲み会の席ではこれを飲んでいます~

2013年10月30日

抱っこでの腕の痛み

こんにちは なべっち です。

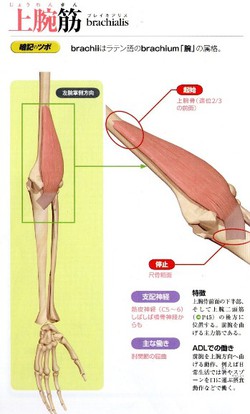

このところ、子供たちを抱っこする機会が多く、左腕の上腕筋を痛めてしまいました

上腕筋 とは?

肘関節を曲げるのに活躍する筋肉です。

筋肉のしくみ・はたらき事典 より

子供を抱っこする時は、右手を自由にしておきたいので左腕で抱っこします。

肘関節を曲げたまま、長時間抱っこすることで、上腕筋に負荷がかかり傷めたようです。

そこで自分の職業を活かし、治療しました(笑)

本当は鍼・灸・マッサージのフルコースで治療をしたいのですが、片手での治療は難しいので

今回は 『 パイオネックス 』 のみを使用しての治療にしました。

パイオネックスとは、 『 セイリン 』 社製の 円皮鍼 で、いわゆる 置き鍼 のことです。

円形のシールの中心に短い鍼が付いていて、長時間鍼の効果を得ることが出来ます。

円形のシールの中心に短い鍼が付いていて、長時間鍼の効果を得ることが出来ます。鍼の太さは0.20mm。

鍼の長さは0.3~1.5mmまで5種類有り、今回は1.2mmを使用。

鍼の痛みはもちろん、シールが貼ってある感覚もありません

※皮膚が薄いような敏感な箇所で、長い鍼の円皮鍼を使うと痛む場合もあります。

セイリン株式会社

治療完了!

み、見えづらいですね

一日中パイオネックスを付けて、痛みはほぼ無くなりました

ネットで 「置き鍼の効果は無い」 という投稿を見たりしますが、ただ貼れば良いのではなく、

適応の疾患、痛んだ場所、正確な位置、使用する製品を正しく見極めれば効果はあります。

久しぶりに鍼灸院らしいブログになりました(笑)

2013年10月07日

これからの季節にスタティックストレッチ

こんばんは なべっち です。

今夜は 『 スタティックストレッチ 』 について。

前回、このストレッチは運動後に筋肉の緊張を緩めて、疲労を残さないようにするのに適していると書きました。

なぜ運動前はダメなのかというと、

ストレッチにより筋肉が弛緩してしまう為、筋肉の反発力や反応速度が低下してしまうからです。伸びきったゴムが戻らないようなものです。

そしてリラックス効果もあるため、積極性が無くなりパフォーマンスは低下します。

試合前で気合が入りすぎている時は、スタティックストレッチで落ち着くのも良いと思います。

もちろん、スタティックストレッチは運動後だけのストレッチではありません。

肩こりや腰痛の予防・痛みの軽減にも効果があります

そのときは、身体を少し温めてから行うと効果的です。

入浴後が良いですね

そして適切なストレッチの時間は15~60秒といわれています。

ストレッチは筋肉を 「 伸ばしていく 」 というよりも 「 伸びるのを待つ 」 といった感覚でやると良いと思います。

伸びるのが待てなくて、筋肉に負担になる速度や強さで伸ばしてしまうと、危険を感じた筋肉は壊れないように緊張を高めて守ろうとします(伸張反射)。

なべっち的にはストレッチは毎日やるのが基本だと思います。

なべっちは肩こり・首こりが強くて、筋緊張性の頭痛を起こすことがあります。しかしストレッチを毎日やっていると 頭痛が起きません

でも毎日一生懸命やるのは大変なので、普段はゆっくり10秒のストレッチを2セットやっています。

そして今日は肩・首がこっているな~と思う時には、丁寧に30秒ほどのストレッチを2セットするようにしています。

そして何よりも長続きさせるコツは、無理せず、 「 三日坊主の繰り返しでも良い 」 と思うことです (笑)

一回やらなかったから、もうやらないではなく、昨日やらなかったから今日はやろう的に続ければ良いと思うのです(笑)

これからの季節、夜は寒くなってきます。

ストレッチの後は、血流が良くなり、布団の中での身体の温かさも長続きします

リラックス効果もあり、寝つきも良いですよ~

2013年10月04日

ストレッチ

こんばんは なべっち です。

最近、朝晩と日中の気温差が大きいですが、過ごしやすい気候になってきました。

そして、スポーツの秋です

運動する前にストレッチをやっていますか?

でもこのストレッチ、種類があって、運動前後では適切なストレッチは異なることを知っていますか?

まず、運動前のストレッチ

『 バリスティックストレッチ 』 です。

バリスティックストレッチは 動的ストレッチ といわれるもので、

弾みや反動をつけて、筋肉に瞬間的な刺激を加えることでストレッチしていく方法です。

ラジオ体操が代表例ですね。またアキレス腱伸ばしの時に行う動作もそうです。

これは自分の筋肉に、「これから運動をするから準備してね」っと教えている感じです。

そして、運動後のストレッチ

『 スタティックストレッチ 』 です。

スタティックストレッチは 静的ストレッチ といわれるもので、

反動や弾みをつけずに、一定の方向に向けて、徐々に可動域を増やしていき、筋肉をゆっくり伸ばしてくストレッチです。

このスタティックストレッチが一般的にイメージされるストレッチだと思います。

このストレッチは、緊張している筋肉を緩めて、柔軟性を高めることが目的です。

運動前は、筋肉に刺激を与えて、運動に対する反応を高める。

運動後は、筋肉の緊張を緩めて、疲労を残さないようにする。

が、それぞれ適したストレッチということになります。

次回は、スタティックストレッチについてもう少し。

2013年09月13日

夏バテ 9 × くすのき鍼灸院

こんにちは なべっち です。

今回は、少し時間が空いてしまいましたが 、夏バテシリーズの最終回。

、夏バテシリーズの最終回。

『 夏バテ × くすのき鍼灸院 』です。

夏バテシリーズの第1回目に、夏バテの症状の多くは 『 自律神経の乱れ 』 によるものです。と書きました。

そして夏バテの対処法として書いてきた記事も、『 自律神経の乱れ 』 を軽減するものとして紹介してきました。

くすのき鍼灸院ではこの 『 自律神経の乱れ 』 を 積極的に治療します 。

そして予防や対処法は 間接的にアプローチ するものですが、 鍼灸治療は直接自律神経に働きかけます 。

働きかける方法は 経穴(ツボ) や 経絡(気血の流れ) に、鍼や灸を使って。

そして 各個人の症状に合わせて処方 していきます。

くすのき鍼灸院の特徴の一つでもある 『 おわん灸 』 も、自律神経の乱れを治療するアイテムです。

気持ち良い温かさで心も身体も癒され、自律神経の乱れを和らげます。

一度お試しあれ

今回は、少し時間が空いてしまいましたが

、夏バテシリーズの最終回。

、夏バテシリーズの最終回。『 夏バテ × くすのき鍼灸院 』です。

夏バテシリーズの第1回目に、夏バテの症状の多くは 『 自律神経の乱れ 』 によるものです。と書きました。

そして夏バテの対処法として書いてきた記事も、『 自律神経の乱れ 』 を軽減するものとして紹介してきました。

くすのき鍼灸院ではこの 『 自律神経の乱れ 』 を 積極的に治療します 。

そして予防や対処法は 間接的にアプローチ するものですが、 鍼灸治療は直接自律神経に働きかけます 。

働きかける方法は 経穴(ツボ) や 経絡(気血の流れ) に、鍼や灸を使って。

そして 各個人の症状に合わせて処方 していきます。

くすのき鍼灸院の特徴の一つでもある 『 おわん灸 』 も、自律神経の乱れを治療するアイテムです。

気持ち良い温かさで心も身体も癒され、自律神経の乱れを和らげます。

一度お試しあれ

2013年09月06日

夏バテ 8 食事③

こんにちは なべっち です。

今日も引き続き 『 夏バテ 食事 』 です。

夏バテ対策の食事のポイントは3つ

今日は、ポイント その③ 『 甘くて冷たいものに注意 』

暑い時期は、アイスクリームや冷たい清涼飲料水、炭酸飲料などをつい口にしたくなります。

しかし これらの甘さは、冷たさや炭酸によって感じにくくなります が、実際は たくさんの砂糖が含まれている ものが多いのです。

摂りすぎると 血糖値 が急激に上がって空腹感が満たされ、 「食欲がわかない」 原因にもなりかねません。

すると、口当たりの良いそうめんや蕎麦などが多くなったり、食事を減らしたり、抜いたりとバランス良い食事が摂れなくなってきます。

十分な栄養が摂れないと、疲労を回復することが出来ず、体力が消耗し、夏バテの症状が現れたり、強くなってしまいます

暑い時は体を冷やすのは正しいことなので、 『 冷たくて甘いもの 』 はとっても良いのですが、上記のことを頭の隅にでも入れておいてください

なべっちは、 『 ハーゲンダッツ バニラ 』 がお気に入りです

次回は夏バテシリーズ最終回。 『 夏バテ × くすのき鍼灸院 』 です

今日も引き続き 『 夏バテ 食事 』 です。

夏バテ対策の食事のポイントは3つ

今日は、ポイント その③ 『 甘くて冷たいものに注意 』

暑い時期は、アイスクリームや冷たい清涼飲料水、炭酸飲料などをつい口にしたくなります。

しかし これらの甘さは、冷たさや炭酸によって感じにくくなります が、実際は たくさんの砂糖が含まれている ものが多いのです。

摂りすぎると 血糖値 が急激に上がって空腹感が満たされ、 「食欲がわかない」 原因にもなりかねません。

すると、口当たりの良いそうめんや蕎麦などが多くなったり、食事を減らしたり、抜いたりとバランス良い食事が摂れなくなってきます。

十分な栄養が摂れないと、疲労を回復することが出来ず、体力が消耗し、夏バテの症状が現れたり、強くなってしまいます

暑い時は体を冷やすのは正しいことなので、 『 冷たくて甘いもの 』 はとっても良いのですが、上記のことを頭の隅にでも入れておいてください

なべっちは、 『 ハーゲンダッツ バニラ 』 がお気に入りです

次回は夏バテシリーズ最終回。 『 夏バテ × くすのき鍼灸院 』 です

2013年09月02日

夏バテ 7 食事②

こんにちは なべっち です。

今日も引き続き 『 夏バテ 食事 』 です。

夏バテ対策の食事のポイントは3つ

今日は、ポイント その② 『 夏バテ解消の栄養素 』

まずは ビタミンB1 です。

B1 は糖質(炭水化物)をエネルギーに変える働きをします。夏場は新陳代謝が激しく、エネルギーを消費しやすいので、ビタミンB1が不足がちになります。

またB1は汗や尿から排出されやすく、ストレスが多いと余計に使われてしまうので積極的にとる必要があります。

疲れたときに甘いものを食べても、B1不足だとエネルギーにならず、ストレスも溜まってしまうというわけです。

ビタミンB1が豊富に含まれる食材

•うなぎ

•豚肉

•鯛

•ぶり

•大豆

•モロヘイヤ

•玄米

•ほうれん草

•ごま など

次に 硫化アリル(アリシン) です。

硫化(りゅうか)アリルはニンニクやタマネギといった、ユリ科の植物に含まれる成分です。

硫化アリルは人の体に入ると、アリシンという物質に変化します。

アリシンはビタミンB1と結合してアリチアミンという物質をつくります。アリチアミンは血液中で長時間維持されるため、ビタミンB1の働きが効果的に持続し、疲労回復に有効です。

またビタミンB1は、一定量以上になると体に吸収しにくい特徴があり、これを吸収しやすくする効果もあります。

硫化アリル(アリシン)が豊富に含まれる食材

•ニンニク

•ニラ

•ネギ

•玉ネギ など

番外編 クエン酸

クエン酸も疲労回復の栄養素として紹介されることが多いですが…

疲労の原因である体内の乳酸の排出を促すのが「クエン酸」ということですが、 乳酸は疲労物質ではない という報告もあります。

また、クエン酸の作用は、長期的な疲労の回復効果というより、運動時にエネルギーを補充し、疲労度を軽減する働きが強いようです。

どうも、クエン酸の疲労回復効果とは、一般的な社会活動での疲労回復の効果とは違うようです。

で、なべっちとしてお勧めする夏バテ解消の食材は…

『 うなぎ 』 です。

ひねり無く、定番食材ですみません~

鰻には身体に良いとされる栄養がたくさん含まれています。うなぎは、ビタミンA、B1、B2、D、EやDHA、EPA、 ミネラル(鉄、亜鉛、カルシウム)など身体に大切な栄養素が大変豊富です。こうした高い栄養価のため体を温める効果もあり、滋養強壮の代名詞としても有名です。

また表面のヌメリはムコプロテインというもので、胃腸の粘膜を保護し消化吸収を助けるので、とくに食欲不振時の夏バテに効果があります。

うなぎは夏バテ解消の疲労回復の効果以外にも、視力の低下や皮膚などを健康に維持する美容効果、脳卒中の予防、口内炎、丈夫な骨の維持、高血圧の予防などさまざまな効果があります。しかも低カロリーですので、うなぎは身体とっては実に理想的な健康食品なのです。

夏バテは、 夏の終わりから秋口にかけてもピークがある といいます。

今、うなぎはかなりお高くなっていますが、頑張っている自分へのご褒美と、「夏バテにならないぞ」という気合入れの意味でも食べてみてください!

次回は、 『 夏バテ 食事 』ポイント その③ です。

今日も引き続き 『 夏バテ 食事 』 です。

夏バテ対策の食事のポイントは3つ

今日は、ポイント その② 『 夏バテ解消の栄養素 』

まずは ビタミンB1 です。

B1 は糖質(炭水化物)をエネルギーに変える働きをします。夏場は新陳代謝が激しく、エネルギーを消費しやすいので、ビタミンB1が不足がちになります。

またB1は汗や尿から排出されやすく、ストレスが多いと余計に使われてしまうので積極的にとる必要があります。

疲れたときに甘いものを食べても、B1不足だとエネルギーにならず、ストレスも溜まってしまうというわけです。

ビタミンB1が豊富に含まれる食材

•うなぎ

•豚肉

•鯛

•ぶり

•大豆

•モロヘイヤ

•玄米

•ほうれん草

•ごま など

次に 硫化アリル(アリシン) です。

硫化(りゅうか)アリルはニンニクやタマネギといった、ユリ科の植物に含まれる成分です。

硫化アリルは人の体に入ると、アリシンという物質に変化します。

アリシンはビタミンB1と結合してアリチアミンという物質をつくります。アリチアミンは血液中で長時間維持されるため、ビタミンB1の働きが効果的に持続し、疲労回復に有効です。

またビタミンB1は、一定量以上になると体に吸収しにくい特徴があり、これを吸収しやすくする効果もあります。

硫化アリル(アリシン)が豊富に含まれる食材

•ニンニク

•ニラ

•ネギ

•玉ネギ など

番外編 クエン酸

クエン酸も疲労回復の栄養素として紹介されることが多いですが…

疲労の原因である体内の乳酸の排出を促すのが「クエン酸」ということですが、 乳酸は疲労物質ではない という報告もあります。

また、クエン酸の作用は、長期的な疲労の回復効果というより、運動時にエネルギーを補充し、疲労度を軽減する働きが強いようです。

どうも、クエン酸の疲労回復効果とは、一般的な社会活動での疲労回復の効果とは違うようです。

で、なべっちとしてお勧めする夏バテ解消の食材は…

『 うなぎ 』 です。

ひねり無く、定番食材ですみません~

鰻には身体に良いとされる栄養がたくさん含まれています。うなぎは、ビタミンA、B1、B2、D、EやDHA、EPA、 ミネラル(鉄、亜鉛、カルシウム)など身体に大切な栄養素が大変豊富です。こうした高い栄養価のため体を温める効果もあり、滋養強壮の代名詞としても有名です。

また表面のヌメリはムコプロテインというもので、胃腸の粘膜を保護し消化吸収を助けるので、とくに食欲不振時の夏バテに効果があります。

うなぎは夏バテ解消の疲労回復の効果以外にも、視力の低下や皮膚などを健康に維持する美容効果、脳卒中の予防、口内炎、丈夫な骨の維持、高血圧の予防などさまざまな効果があります。しかも低カロリーですので、うなぎは身体とっては実に理想的な健康食品なのです。

夏バテは、 夏の終わりから秋口にかけてもピークがある といいます。

今、うなぎはかなりお高くなっていますが、頑張っている自分へのご褒美と、「夏バテにならないぞ」という気合入れの意味でも食べてみてください!

次回は、 『 夏バテ 食事 』ポイント その③ です。